連載主旨

政府は今後、漁業の管理を強める方針だ。狙いは魚介の資源を増やし、落ち込んだ漁獲や漁獲額を回復させること。ただ管理を強めるには困難も予想され、不安を持つ漁業関係者も多い。これからいかに困難に対処するかが大切だ。そして国内の漁業関係者が困難を乗り越え資源を守ってきた事例は既に多くある。その事例をひもとき、足どりに学ぶべく、連載で各地の最前線をレポートする。

【不安1. 獲らなければ、増えるのか】

水産業者から見て、漁獲を控えることは、収入のチャンスを手放すこと。「減収しても資源が増えるとは限らない」という不安が生まれる。実際、海域や魚の種類で状況は違い、漁獲を抑えればいいとは限らない。ただ、漁獲を抑えれば資源が回復するという場面も多くある。

資源いる間に対策 留萌ナマコ漁

北海道では、2003年ごろから値上がりしたナマコが、乱獲で減ったとみられるケースが相次いだ。留萌市の新星マリン漁協では「隣町のナマコが枯渇した。地元のナマコを子ども世代に残せるよう、資源のある間に動かなくては」(同漁協の米倉宏前留萌ナマコ部会長)と対策を始めた。

漁業者らは、2008年から稚内水産試験場やはこだて未来大などの研究者と協力。地元のナマコ資源の実態を調べた。研究者らはタブレット端末のアプリをつくり、漁業者が日ごとの漁獲量や漁船の操業時間を手軽に入力できるようにした。漁船にはタブレットに加え衛星利用測位システム(GPS)も取り付け、これらのデータで「どの海域で何時間網を引いたか」「どの海域にどれだけ資源量があるか」を分析した。

データ集めに反発する漁業者も一部いたというが、リーダー格の漁業者らが説得。また「研究者が漁業者の意見を聞きタブレットなどの操作を簡単にしてくれたため、高齢漁業者もついてきた」(米倉氏)。協力船は2008年に3隻だったが、2012年以降、地区の漁船全16隻に広がった。

資源量を基にどれだけ漁獲を抑えるべきかを試算。漁獲枠を漁船ごとに配分し漁獲サイズや漁期などのルールも厳格化。2008年に106トンだった推定資源量は2011年にいったん69トンまで減ったが、取り組みの本格化後、2017年には98トンと4割回復した。

自分たちで海守る 和具のイセエビ漁

三重県志摩町の和具では、古くから漁業者同士がチームを組んで操業して公平に収入を分ける「プール制」を毎年、期間と海域を限定して行っている。漁船や網を共有することで漁のコストも下がり、漁業者の収入が安定。網が減って資源への打撃も減る。

そんな和具周辺に1990年代、県の科学者が頻繁に出入りするように。科学者はイセエビを調査し、近隣の漁村へ「外洋から内湾に入った小さなイセエビは定着する。小エビを逃がせば大きくなり、同じ海域で獲れる」と助言した。耳を傾ける漁村は少なかったが、「和具は受け入れた。『自分たちで海を守ろう』『まずはやってみよう、駄目ならやめればいい』という感じだった」(三重外湾漁協和具海老網同盟会)。

和具の漁業者らはイセエビの漁獲サイズ制限を厳格化し、小さい個体を放流。プール制の範囲も徐々に広げた。結果、1980年代には20トン程度だった和具の平均漁獲は1990年代に25トン前後、2000年代以降40トン前後と増えた。

漁獲の増加は可能

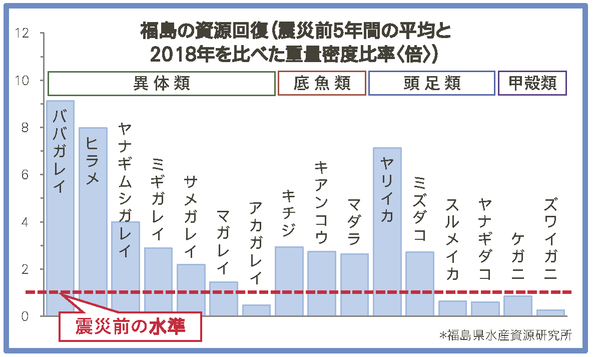

漁獲が減って資源が回復した例に、福島県もある。2011年の震災後に本格的操業が止まり、2018年にヒラメの資源量指標値は8倍弱、ババガレイは約9倍(震災前5年間の平均との比較)に。他のカレイやキアンコウ、マダラなどの値も数倍増だ。

2018年には、政府が国内の32群の資源の状態を研究し、うち29群で資源回復の余地がある、12群は資源回復で漁獲を2倍以上に増やせる―という結果を示した。2019年には米国の環境団体 EDF(環境保全基金)や岩手大、ノルウェー経済大、東京海洋大の研究チームが、日本で資源管理の充実がかなった場合、50年後の海面漁業の利益額が3.5倍、資源量が3割高まるというシミュレーションを公表。漁獲を適度に抑えれば将来の漁獲を増やせる…との見方が広まっている。

EDF(環境保護基金)提供。本記事は、みなと新聞の許可を得て転載しています。

- みなと新聞電子版2020年2月17日配信

- 切り抜き紙面 (PDF, 1,206KB)

- みなと新聞電子版(会員限定):https://www.minato-yamaguchi.co.jp/minato/e-minato/articles/99068

# # #

EDFは、環境課題に対する解決策を推進する非営利団体です。地域社会や市民団体、学術関係者、および政府関係者に対し、技術的助言や知見の共有、協力支援を通じた活動を行っています。